Twinless

2025 Sydney Film Festival

Sydney Film Festival 2025

SFF Main Hub

SFF = SEE

상영관이 열리길 기다리는 동안, 관객들끼리 바에 모여 어떤 부분이 가장 기대되는지 1시간가량 이야기를 나눴다. 덕분에 좋은 앞자리를 사수하는 시간이 지루하지 않았다. 아직 개봉하지 않은 퀴어영화라 그런지 혼자 온 젊은 남성들이 많았다. 나는 ‘Twinless’를 보러 왔다고 말하면 다들 알 거라고 생각해, 질문에는 소극적으로 대답했는데, 다른 이들이 아무렇지도 않게 “Twinless의 딜런 오브라이언”을 보러 왔다고 당당하게 말하는 모습이 왠지 부러웠다.

시드니 극장문화

입장 기다리는 줄

Ritz Cinema

정말이지 한국과 다르다. 관객들끼리 반응을 크게 공유한다는 점이 가장 큰 차이점이다. 이야기 흐름에 따라 다함께 크게 웃고, 떠들고, 울었다. 때로는 웃음소리에 대사가 들리지 않을 정도였다. 엔딩크레딧이 올라올 때는 모두가 기립박수를 쳤다. 상영관 앞에서 소감을 주고받기도 했다. 예상치 못한 곳곳에서 영국에서의 향수가 느껴졌다.

[스포 없음]

Twinless, 2025

영화 제목을 참 잘 지었다. 처음엔 영화 장르에 따른 유희적인 접근이라고 생각했는데, 영화를 보고나니 생각이 좀 더 깊어졌다.

이타적이라는 말을 영어로 ‘selfless’라고 한다. ‘타인을 위한다’는 일상적 의미와는 별개로, ‘자기 자신이 없다’는 어원적 뉘앙스로 영화를 바라보면 어떨까?

- Roman은 쌍둥이를 잃었고 (twinless)

- Dennis는 자아가 없다 (selfless)

표면적으로는 전자는 상실, 후자는 부재를 뜻한다. 그러나 영화 속 두 주인공 모두 쌍둥이에 의존해 정체성을 형성해왔다는 점에서 twinless와 selfless는 서로 맞바꿔 쓸 수 있을 만큼 의미가 통한다. 영화의 제목은 이런 두 인물의 “내적 공백”을 효과적으로 담아낸다.

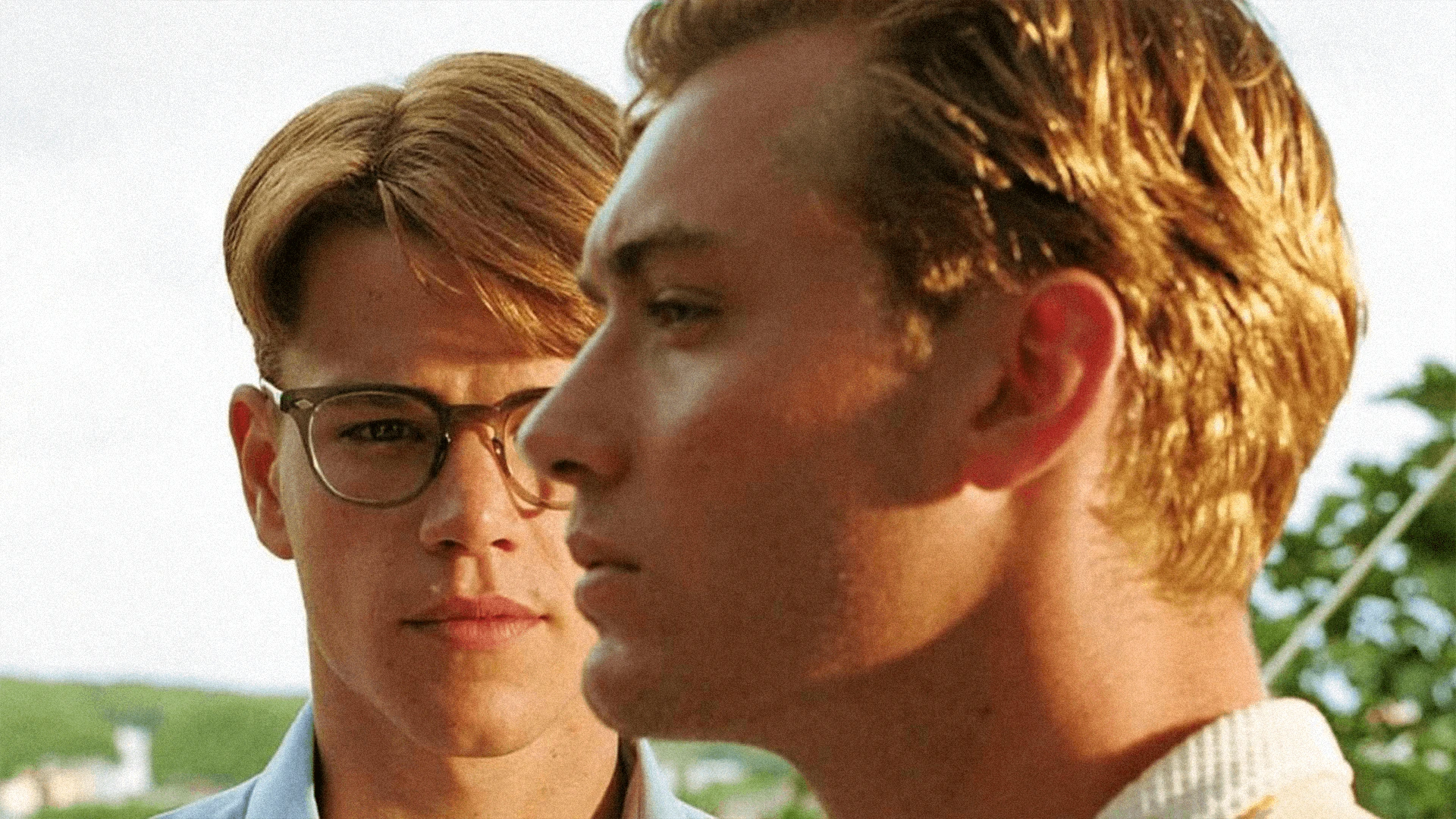

Ripley meets Evan Hansen

The Talented Mr. Ripley, 1999, 영화

Dear Evan Hansen, 2015, 뮤지컬

낮은 자아존중감으로 갈등을 겪는 사람들은 외부의 인정(External Validation)을 통해 본인을 채우려는 경향이 있다고 한다. ‘리플리’나 ‘디어 에반 핸슨’ 같은 작품들이 이를 대표적으로 다뤘다. 두 작품이 비평가들의 호평을 받는 이유는 무엇일까?

경악스러운 선택을 거듭하는 주인공의 모습을 지켜보다 보면, 지나치게 적나라하다는 생각이 들기도 한다. 하지만 한 치의 가감도 없는 묘사 속에서, 어떤 카타르시스가 작동한 건 아니었을까? Twinless도 마찬가지다. 그래서일까, 내가 Dennis를 보며 주체하기 힘든 불편함을 느끼는 건, 그의 선택과 행동을 어느 정도 이해하는 마음을 억누르려 하기 때문일지도 모른다.

Dylan O’Brien

Teen Wolf, 2011, 미국 드라마

열심히 홍보 중

사실 Twinless가 어떤 영화인지는 거의 알지 못하고 보러 갔다. 아직 개봉하지 않은 영화라 스틸컷조차 몇 장 존재하지 않는 상황이었다. 그저 Sundance 영화제에서 극찬을 받았고, 미국 드라마

과거로 회귀한 듯 어린아이 울음을 터뜨리는 Roman의 모습이 쉽사리 잊혀지지 않는다. 사실 영화를 보기 전까지 그를 보면 고등학교 시절에 싸구려 전자사전으로 공부하는 척 몰래 보던 미드 속 그의 모습이 떠올랐다. 이제 나이가 들어 시드니 영화관에서 수염이 덥수룩해진 그를 마주하니, 내 청소년기도 최신화로 업데이트된 기분이 든다.

너와 나를 이루는 것

영화에서 가장 유심히 보았던 부분은, 쌍둥이 형제 Roman과 Rocky가 여러 면에서 대조적인 특성을 가진 인물로 묘사됨에도 불구하고, 많은 등장인물들이 Roman과 Rocky를 두 명의 독립적인 주체로 바라보지 못한다는 점이다. 사회가 쌍둥이를 바라보는 시선과 실제 쌍둥이의 경험을 대변한 것인지는 내가 당사자가 아니라서 구체적으로 알기 어렵겠지만, 과거 경험이 떠올라 개인적으로는 가장 기억에 남는다.

고등학교 시절, 뒤로 몰래 다가가 눈을 가린 뒤, 맞히지 못하면 열댓 명의 몸무게로 깔아뭉개는 ‘햄버거’ 놀이가 유행했다. (얼마나 할 짓이 없었으면…) 당시 나는 ‘햄버거’를 피하기 위해 각 친구들마다 교복의 세제 냄새, 손마디의 각진 정도, 손톱의 모양, 살갗의 촉감 등을 외웠던 것이 기억난다.

눈을 가린다

못 맞추면 버거가 된다

사람이란 이렇게나 작고 사소한 부분에서부터 다를 수 있구나, 만약 시간을 두고 들여다보지 않았다면 영원히 몰랐을 작은 것들이, 사람을 알아볼 수 있을 정도로 특징적인 것이 될 수 있구나. 그때 처음 깨달았다.

이렇게 작은 하나하나가 모여 수천, 수만 개가 되면 ‘나’라는 사람이 되는 것이고, ‘너’라는 사람이 되는 것일 테다.

정체성을 다루는 영화인 만큼 많은 기억들이 스쳐 지나간다. 지금 밤 산책을 하면서 이 글을 쓰고 있는데, 서늘한 밤공기도 좋고, 어두운 길목에 번지는 조명빛도 아름답다. 생각해보면, 이런 순간 역시 내가 어떤 사람인지 드러내는 작은 흔적이겠다 싶다. 나는 작고 사소한 것들에도 마음을 기울이는 사람이 되고 싶다.

계란볶음밥을 해 먹으려고 산 대파에 꽃이 피었다. 물을 주고 햇빛이 잘 드는 곳에 두었다.

나태주 시인의 ‘풀꽃’이 생각난다.

자세히 보아야 예쁘다

오래 보아야 사랑스럽다

너도 그렇다